Actions concertées pour la dernière zone de glace

En 2019, une zone vitale de 320 000 km² située à l'extrémité nord de l'île d’Ellesmere a été désignée comme aire marine protégée. Cette désignation a été rendue possible grâce aux efforts de recherche concertés menés par des organisations autochtones locales, des instances gouvernementales et des équipes de recherche universitaires, notamment celles de Sentinelle Nord à l’Université Laval.

Les données collectées au cours de plusieurs années, ainsi que les nombreuses consultations intersectorielles et synthèses, ont permis d’élaborer des plans de mise en œuvre et de conservation pour cette aire marine protégée nommée Tuvaijuittuq, qui signifie « l’endroit où la glace ne fond jamais » en inuktitut. Cette zone glaciaire qui abrite la glace de mer la plus ancienne et épaisse de l’océan Arctique est considérée comme le dernier refuge pour les espèces endémiques qui dépendent de la glace, et joue un rôle important dans la circulation océanique et le climat global. Alors que l’Arctique subit un réchauffement climatique quatre fois plus rapide que le reste du globe, protéger cette zone contre les impacts des activités industrielles est non seulement vital pour les écosystèmes arctiques, mais aussi pour l’ensemble de la planète.

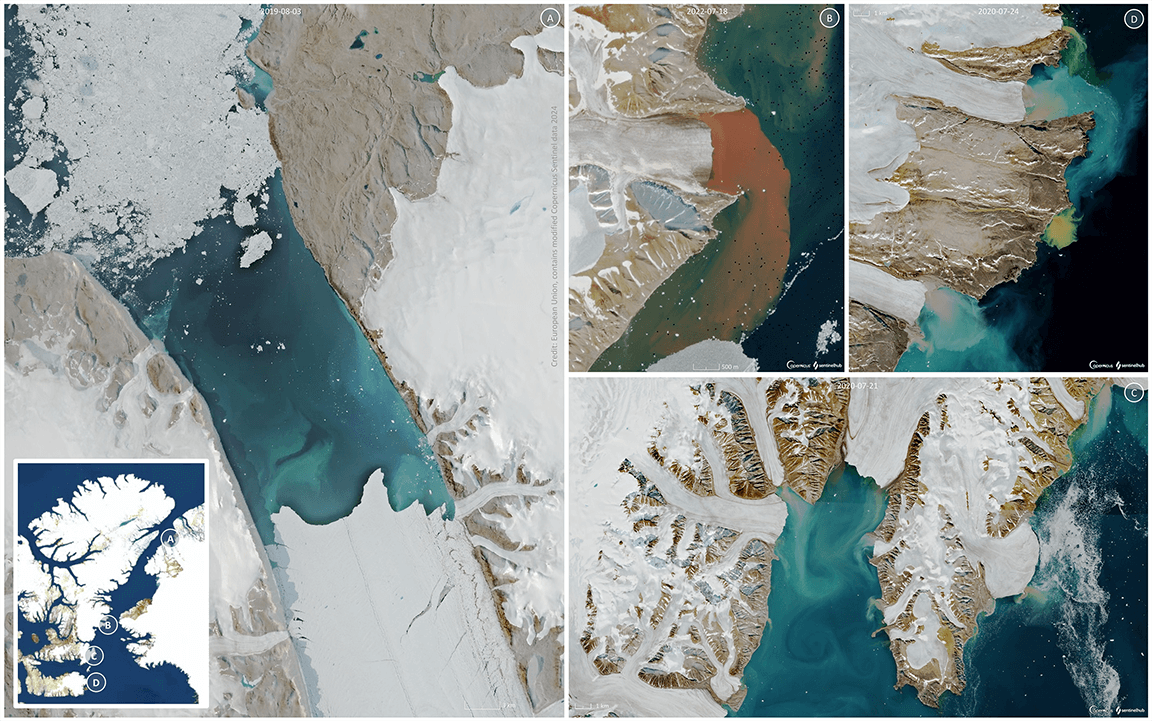

Légende : Glaciers à terminaison marine, glaciers à terminaison terrestre et interactions avec l'océan. Images Sentinel-2: (A) Petermann Glacier, (B) Lyman Glacier dans le champ de glace Prince-de-Galles, (C) Glaciers dans le champ de glace Manson, (D) Glaciers de la calotte glaciaire de l'Ile Devon. Crédit : Karen Nieto

Conscients de l'importance de cette région encore trop peu étudiée et des risques de sa disparition au cours des prochaines décennies, les scientifiques de l’Université Laval et leurs partenaires continuent de produire les connaissances nécessaires pour informer les décisionnaires et assurer la gestion durable de l’aire marine protégée de Tuvaijuittuq ainsi que du parc national adjacent de Quttinirpaaq. Les efforts se poursuivent, notamment pour mieux comprendre les diverses formes de vie microscopiques et leur rôle dans les cycles biogéochimiques. De même, le programme de recherche international REFUGE-ARCTIC travaille à établir une base de référence sur les interactions entre la circulation océanique, la vie marine, la glace de mer et l'atmosphère.

Des actions qui se répercuteront longtemps

La portée des travaux sur la dernière zone de glace va au-delà des centaines d’articles scientifiques qui en émaneront dans les prochaines années. Par ces retombées concrètes, c’est tout le travail d’équipes de recherche futures qui s’en trouvera facilité, ce qui aidera ultimement à prévoir les changements qui se produiront à l’échelle planétaire et à mieux s’y préparer.

« Cette aventure scientifique, mais aussi sociale, a été synonyme de retombées positives pour tous et toutes. Nous prenons à peine la pleine mesure de cet héritage, qui va se faire ressentir pendant des décennies. »

- Warwick Vincent, professeur, département de biologie, Université Laval